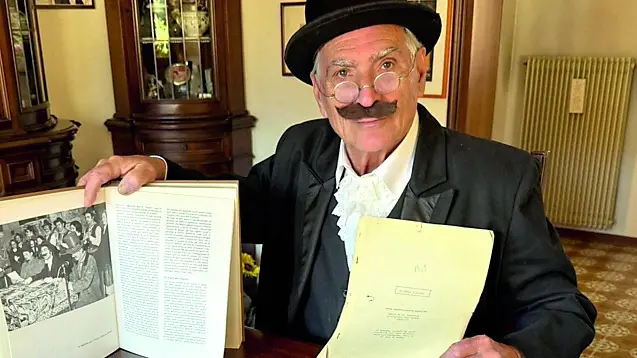

Maurizio Meneguz, l’implacabile giudice del processo aea vecia

Dal 1969 Meneguz è autore e interprete del più tradizionale dei riti di metà Quaresima a Treviso. Sul palco di ponte Dante è il Giudice Saltabussoea Tarquinio da Madona del Soco: «E dalla prima edizione a oggi sono tutte condanne»

«La legge è squasi uguale per tutti», ma nel processo aea vecia il verdetto è puntualmente la stesso: condanna al rogo. Ogni anno a metà Quaresima, là dove Sile e Cagnan s’accompagna, questo rito collettivo purifica simbolicamente Treviso dalle sue magagne, nella speranza che non si ripresentino di nuovo nei mesi a venire.

«Una liberazione a volte simbolica, a volte effettiva. Ma sempre frutto di un processo discusso e partecipato dai trevigiani», puntualizza Maurizio Meneguz, meglio noto come il Giudice Saltabussoea Tarquinio da Madona del Soco, presente dalla fin dalla prima edizione come autore ed interprete. «Desso gaémo chi che paga par tuti: a vecia. A questa podemo dirghe tuto queo che voemo, parchè a xe sorda, bauca e destinada a essar condanada, sensa remission e sensa pietà, sensa amnistie né indulti, sensa ricorsi né rinvìi, sensa scartoffie da imbrojar né avocati da mantegner».

Com’è nata l’idea del processo?

«È una tradizione che risale ai primi del Novecento, quando un nobile trevigiano, il conte Tita Rinaldi, metteva in scena uno spettacolo simile. Il fantoccio però, invece di essere bruciato, veniva sventrato, e al suo interno c’erano caramelle e cioccolatini per i bambini. Ma siccome era anche una forma di satira contro le autorità civili, l’Impero austro-ungarico lo vietò, e tutto finì nel dimenticatoio. Negli anni Sessanta, l’allora presidente del Gruppo Folkloristico Trevigiano Franco Crespan decise di recuperare quella tradizione. All’inizio l’evento si svolgeva alla Canottieri Sile e il pubblico lo seguiva dalla sponda opposta del fiume. Era una satira veneta, non politica. Quando sono arrivato nel 1968, ho proposto il processo teatrale alla Vecia Bruzarona. Da lì è nata la versione che ancora oggi portiamo avanti».

Come avviene la stesura del copione?

«È frutto di un lavoro collettivo di mesi. E inizia proprio dalla lettura dei quotidiani. Ritagliamo e conserviamo tutti gli articoli interessanti per poi discuterli nella prima riunione. Lì facciamo una selezione e decidiamo cosa trattare».

Quali erano le magagne nella prima edizione del 1969?

«L’interminabile progetto di realizzazione delle piscine alle Bandie. Noi ironizzavamo sul fatto che ci si dovesse accontentare della specie di fontana piena di sassi in piazza Dolfin. Poi la banda cittadina fossilizzata in piazza: «’Ndove xea quea citadina? Xea a l’estero? Xea restada a Orleans?», «Sior Orbo, ma n’ol la vede che ogni domenega a sona in piassa?». E ancora l’indimenticabile debutto della raccolta differenziata con i sacchetti fuori dalla porta di casa. Allora dicevamo: «El ghe dise gnente lu a quea spussa che vien fora da quei scartossi de scoasse che xe l’ultima scoperta del genio dea vecia. Bea igene! Cussì co piove i sacheti se bagna, e i se rompe el culo, e scoasse va fora, i gati le semena, el caldo de istà la cusina, le essa, le fà umido, in fricandò, ala parmigiana, ala carbonara, co le erbe paciolose, coe scorse de menlòn in saor: eco questo xe el nove festival dea cusina trevisana che vorìa pareciarne a vecia». Provocazione accolta, i sacchetti sono scomparsi».

Negli anni ne avete sbrogliate parecchie.

«Eccome! La provocazione sull’inquinamento visibile sulla superficie del Sile non è passata inosservata. Come anche quella di porta San Tomaso. Durante i giorni di mercato, c’era un banchetto che vendeva biancheria intima. L’anno dopo, sparito. E poi vicino a Santa Maria del Rovere, c’era un’agenzia di pompe funebri chiusa da tempo. Ci rivolgemmo alla vecia chiedendo cosa aspettasse per comprare «quel toco de locale che sa ancora da morto». L’anno dopo, aprì un bar».

Una magagna ricorrente?

«Il parcheggio sotterraneo di piazza Vittoria. Lo abbiamo criticato per anni e anni, fin dai tempi di Gentilini. Lamentavamo che non c’era certezza su cosa sarebbe emerso, magari un cimitero o dei reperti archeologici che avrebbero fermato tutto. E infatti…».

C’è mai stata un’amministrazione che non è stata al gioco?

«Hanno sempre partecipato e fatto tesoro, a modo loro, delle critiche. L’unica eccezione fu Gentilini nell’anno in cui chiamammo la vecia “Gentilina vedova Panchine” per contestare la rimozione delle panchine in centro. Lui, quell’edizione, non si presentò al processo. Ma poi si scusò».

Treviso quindi sa mettersi in discussione?

«Assolutamente sì, e spero continui a farlo. Questa manifestazione è un unicum: non credo esista altra città al mondo che si autoprocessi pubblicamente come fa Treviso. Per tramandare questo rito collettivo alle nuove generazioni, stiamo inserendo nuovi personaggi: il giullare, una figura moderna che canta le magagne; e il cancelliere, che parla a sproposito ma dice verità. Quattro anni fa, con la scomparsa di Crespan, è venuto meno il suo Conte Calsina, che rappresentava l’accusa. Da allora è subentrata l’avvocato Checca Busona de San Lazzaro, che porta avanti lo stesso ruolo, ma con un tocco di novità. I personaggi sono cambiati, ma non hanno mai perso la goliardia, a partire dai loro nomi strampalati».

E lei non ha mai tradito suo giudice Saltabussoea Tarquinio da Madona del Soco?

«Mai. Lo interpreto da sempre. Dovrei essere imparziale… ma, è evidente, simpatizzo sempre per l’accusa».

***

Chi è

Maurizio Meneguz, 81 anni, trevigiano di Santa Maria del Rovere, ex dirigente d'azienda, ha fatto della cultura popolare e delle tradizioni locali una delle sue ragioni di vita. Co-fondatore del Gruppo Folkloristico Trevigiano, assieme a Franco Crespan, ha inventato e tuttora recita al processo aea vecia di metà Quaresima, di cui ha scritto i copioni fin dalla prima edizione.

Da cinquantasei anni è noto in città come il Giudice Saltabussoea Tarquinio da Madona del Soco. Si dedica all'animazione, rigorosamente in dialetto, nelle case di riposo come volontario.

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso