Patate, capre e robiola Ritorno alla montagna

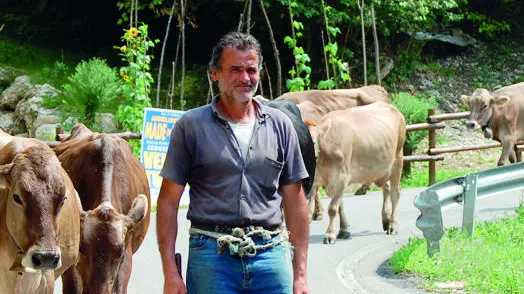

SEGUSINO. Siro lavorava in fonderia, Gianfranco faceva l’imprenditore, Luciano il commerciante, Marino il carabiniere, Giuseppe l’operaio al cementificio. Il più giovane, Alessandro, fa il cameriere in un agriturismo ma appena può scappa a produrre ricotte e robiole delle sue capre. C’è chi alleva oche da ingrasso, chi coltiva patate e ortaggi, chi si è specializzato nella ricerca di tartufi, chi prepara confetture con i piccoli frutti.

Si chiama «green humanity», fresca materia per antropologi, una tendenza dai lineamenti non ancora definiti, una nuova interpretazione mentale e culturale di come avvicinare la terra e di operarvi, una volontà di ripensare nicchie di agricoltura e di produzioni fondate su concetti come sostenibilità ambientale e decrescita felice.

A Paraloup di Rittana (Cuneo) si è appena tenuta la prima edizione della «Scuola del ritorno in montagna»: «Tornare non è un movimento all’indietro. Suggerisce un lavoro preliminare in avanti di natura mentale, culturale, cui educarsi. Significa rivolgere ai luoghi uno sguardo nuovo, nel senso di riguardarli e insieme di averne riguardo».

A Segusino, sulle falde occidentali del monte Cesen, al confine tra il Trevigiano e il Bellunese, sta succedendo esattamente questo. Dove intorno c’è la corsa – sfrenata e tumultuosa – al prosecco, qui la gente torna alla montagna.

Qui, dalla metà del Novecento, l’artigianato dell’occhiale aveva fatto repentinamente tralasciare il mondo rurale, trascinando con sé un inestimabile patrimonio di conoscenze e nozioni. I giovani in fabbrica - che inizialmente continuavano ad affiancare padri e nonni nella piccola attività agricola di casa, fatta di un paio di vacche, un po’ di vigna in collina, qualche coltivazione, il bosco e poco altro - hanno ben presto preso coscienza dell’esiguità di quell’economia. E dovuto subire, in aggiunta ai rigidi orari della fabbrica, i vincoli degli animali e delle varie coltivazioni che, estranei a ferie o pause, li impegnavano le sere dopolavoro, il sabato e la domenica.

In alternativa, un’oretta in più la sera in fabbrica, se necessario anche il sabato, permetteva a tutti la prima vespa o la 500, e poi la costruzione della casa: il lavoro c’era, per tutti e in abbondanza. Che senso aveva correre dietro ai vecchi di casa? L’abbandono della stalla, della riva, dei vigneti, del bosco e, insieme, della manutenzione del casolare a mezza costa, del sentiero che lo raggiunge, dei prati e degli alberi da frutto è arrivato spontaneamente, figlio della ricchezza più facile che scaccia la povertà.

Il paese - meno di duemila abitanti – vive decenni di crescita e di ricchezza, per qualche anno vanta la ricchezza pro capite tra le più alte della provincia. Poi qualche passo di arresto, una nuova ripresa e quindi la crisi economica: del settore, mondiale, forse anche di un modo di vivere.

Del ritorno all’economia di montagna parla il libro «Vivere sull’ért. Montagna e mezza costa in paese delle Prealpi trevigiane» (Mariano Lio, Antiga Edizioni), dove ért sta per pendio.

Ma non è questione di nostalgia o di ritorno alla tradizione familiare: di agricoltura di montagna, con fatica, costanza e tenacia, si può anche vivere, traendone parte essenziale del proprio reddito. É questa la scommessa di questo gruppo di «agricoltori di montagna» il cui desiderio è produrre cose semplici e genuine. «Adesso – spiegano alcuni di loro - la speranza è che questa attività cresca e magari si possa fare qualcosa tutti insieme, magari un’associazione o un marchio del territorio».

Ma chi sono i protagonisti di questo fenomeno, certamente replicabile in altri microcosmi delle Prealpi venete? Ruggero Montagner, che continua a gestire la malga storica Golo (a 1200 metri), attiva ininterrottamente da secoli, il cui pascolo è il migliore. Da qualche anno: Serena e Gildo Stramare lo fanno anche a malga Molvine-Binot (a 1200 metri), abbinando ristoro per camminatori e ciclisti; i fratelli Zamattia allevano sul Doch (a 1300 metri) vacche chianine, cavalli, pecore e attiveranno presto un agriturismo; Gianfranco e Iuliana Montagner tengono a Milies (a 700 metri) capre cachemire e alpaca, una fattoria didattica e a breve una struttura ricettiva; Alessandro Coppe, poco più che ventenne, alleva capre da carne, ma sperimenta la produzione di ricotte e robiole; quattro amici di mezza età della Roja allevano maiali semibradi per i loro insaccati, oltre a produrre prosecco; Luigi Mazzalovo coltiva cappucci, barbabietole e radicchio ad oltre mille metri; Dario e Caterina Stramare hanno vacche da latte e un piccolo caseificio in paese; Luciano Coppe alleva in collina oche da carne; Siro Coppe ha vacche, maiali da insaccati, produce confetture di frutta locale e punta sulle patate di Milies; Valentino Cabrel coltiva mele di collina; un gruppo di viticoltori storici, con Giuseppe Stramare in testa, ha incrementato i vigneti e lanciato con successo il prosecco Quattrogatti; Marco Tenerani svolge a tempo pieno l’attività di boscaiolo; Marino Uderzo è un cavatore autorizzato di tartufi che allignano a Segusino (scorzone estivo e uncinato invernale). Altri giovani come Matteo Zanella, Antonio Coppe stanno muovendo i primi passi per intraprendere attività agricole che vanno dalla viticoltura all’allevamento. Aiutati anche dal progetto Ppl, piccole produzioni locali voluto dalla Regione del Veneto e dalle Ulss.

Un fenomeno che si accompagna al ritorno degli abitanti nei borghi semiabbandonati di Stramare e di Milies: il primo registra in estate, il ritorno di «nativi» da tutta Italia; il secondo, Milies, negli ultimi dieci anni è passato da quindici residenti stanziali a poco più di trenta. Preziosi sono, naturalmente, il progetto delle Ippovie e le iniziative di corsa in montagna (Ndar e tornar dal Doch), sci-alpinismo, mountain-bike. Gruppi ed associazioni curano la cultura e la tradizione di questo territorio: «amareSTRamare» ravviva il piccolo borgo di mezzacosta; gli Amici del Presepio dedicheranno le prossime festività proprio alla montagna locale. Insomma, qualcosa si muove.

Mariano Lio

Daniele Ferrazza

(fotografie di Daria De Rui)

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso