Il biennio “bianco” dei contadini trevigiani Un secolo fa l’incendio di villa Marcello

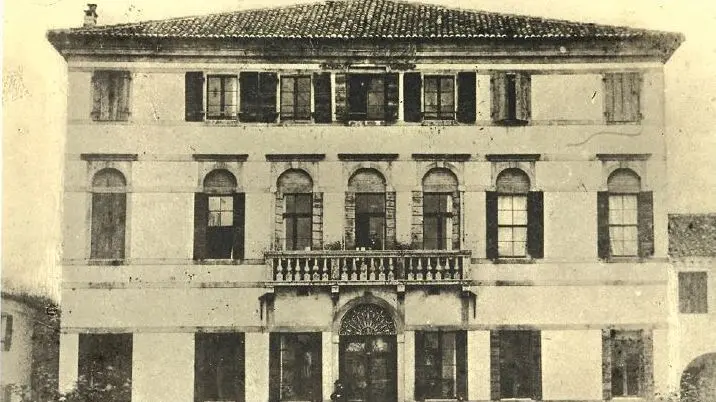

BADOERE (TREVISO). Cento anni fa, l’8 giugno 1920, oltre un migliaio di contadini delle Leghe bianche devasta e brucia la villa del conte Nicolò Marcello a Badoere. Le fiamme divorano tutto: le suppellettili, l’archivio di famiglia, gli edifici annessi. Il bestiame e molti attrezzi finiscono nelle abitazioni degli incendiari, ma saranno riconsegnati nei giorni successivi.

L’episodio chiude la lunga agitazione per il rinnovo dei patti agrari che nella primavera del 1920 produce tensioni e violenze nel Trevigiano. La battaglia più dura è condotta dalle Leghe cattoliche, nate nel 1910 sulla spinta dell’accordo di Cittadella tra le diocesi di Padova, Vicenza e Treviso.

Quelle trevigiane, sostenute dal vescovo Longhin si costituiscono per opera di Giuseppe Corazzin e di Corradino Italico Cappellotto e nel dopoguerra, si impongono su quelle di Angelo Tonello e sulle iniziative di Guido Bergamo. Arrivano a essere 250, con oltre 100.000 contadini organizzati: un movimento di base mai visto prima.

Il “biennio rosso” trevigiano, drammatico per la difficile ripartenza di un territorio devastato dalla Grande Guerra, è il “biennio bianco”. Chiedevano il fitto a denaro, l’eliminazione della mezzadria, la cancellazione delle prestazioni di lavoro gratuite e la durata pluriennale dei contratti altrimenti, a ogni San Martino, si correva il rischio dell’escomio.

Su queste rivendicazioni si mobilitano i sindacati cattolici, socialisti e repubblicani, ma ognuno va per la sua strada. Le polemiche sono molto aspre e si combattono sia sugli organi di stampa («Il Piave», popolare; «La Riscossa», bergamino; «Il Lavoratore», socialista) che nei comizi con risse, percosse e agguati.

Il primo, che il 20 aprile 1920 porta a casa il contratto a denaro, è Guido Bergamo, provocando le durissime reazioni di cattolici e socialisti che lo accusano di aver fatto l’accordo con i padroni, tirando coltellate nella schiena dei lavoratori. Corazzin scende a un compromesso, accettando tre contratti (a denaro, di affitto misto, a colonia parziaria), ma l’assemblea degli agrari non lo ratifica.

Tonello insiste per eliminare la mezzadria, preferendole contratti collettivi a denaro. Lo scontro porta i contadini a forme sempre più estreme di protesta, tra le quali il rifiuto di conferire il raccolto dei bozzoli a cui i proprietari rispondono invocando l’applicazione del Codice penale.

La partita decisiva si gioca tra leghe bianche e agrari nei primi giorni di giugno 1920. Il consiglio dei 200 capilega riunito a Palazzo Filodrammatici il 4, fallita anche l’ultima mediazione del sottosegretario Pollastrelli, decide di forzare i proprietari a firmare. I metodi sono molto “persuasivi” e rasentano l’estorsione.

A Badoere, domenica 6 giugno, gli arditi bianchi occupano la villa di Nicolò Marcello che è assente e costringono Ettore Vettorazzo, Antonio Roncato, Sante Schiavon e Elisa Pastega a firmare il nuovo patto in Municipio, davanti al segretario comunale. Il quasi ottantenne Sante è obbligato a portare la bandiera bianca dalla folla che grida e la sua casa viene danneggiata.

Un gruppo di donne si fa notare per aggressività e irriverenza. Il capolega Aurelio Crosato tenta di impedire la violenza, ma nemmeno i suoi lo ascoltano, anzi, qualcuno lo minaccia. Scene analoghe, allietate da grandi bevute di vino spillato dalle cantine dei proprietari, avvengono anche a San Biagio di Callalta, a Fagarè, a Falzè di Trevignano, a Ca’ Tron, a Casale, a Paese, a Vascon di Carbonera, a Quinto, a Bibano di Carbonera e a Zero Branco.

Il lunedì e il martedì vedono gli inutili tentativi dei deputati popolari Cappellotto, Frova, Luigi Corazzin e del prefetto Vitetti di far firmare il conte. Sempre il lunedì, 15.000 arditi bianchi armati di nodosi bastoni inscenano una dimostrazione in città e il giorno dopo, un numero ancora maggiore, impedise il mercato e blocca i trasporti pubblici.

Nel pomeriggio dell’8 la folla radunata nella Rotonda sfonda i portoni della cantina del conte e dà fondo a dieci ettolitri di vino. Arrivano i soldati, ma con uno stratagemma l’ex aiutante di battaglia Giuseppe Dalla Valle li rinchiude nel cortile della villa. La situazione degenera. I capilega perdono il controllo e si allontanano piangendo. Quando si fa sera, viene appiccato l’incendio che avvolge ogni cosa. Durante la notte il vicecommissario Assuero Inverardi, arresta sette tra coloro che gli vengono indicati come i maggiori responsabili. Nelle settimane successive, a seguito delle denunce delle parti lese, oltre trenta leghisti di Morgano finiscono nelle carceri mandamentali di Piazza Duomo (ex Tribunale, oggi proprietà Benetton).

Due giorni dopo il Vescovo Longhin interviene con una lettera che la domenica successiva viene letta in tutte le chiese della diocesi. Il presule rassicura i contadini sull’appoggio che continuerà a offrire alle loro organizzazioni, ma li richiama alla buona condotta, chiede obbedienza alla dottrina enunciata da Benedetto XV e invita i capilega e estromettere i violenti.

L’11 giugno a Palazzo Filodrammatici gli agrari firmano i tre patti proposti da Corazzin, ma nei mesi successivi si mostrano contrari alla loro attivazione. Il Partito popolare, nel quale militano molti proprietari, lavora per ricucire con i contadini del sindacato, anche perché a fine ottobre ci sono le elezioni amministrative. L’operazione riesce e i Popolari vincono conquistando 80 comuni e 43 consiglieri provinciali che eleggeranno presidente proprio Giuseppe Corazzin. A Morgano diventa sindaco Vettore Basso e i capilega detenuti Aurelio Crosato e Giuseppe Fantin risultano tra i più votati.

Tre settimane dopo si apre il processo per i “fatti delle Badoere” che si conclude con la sentenza del 3 dicembre. Il collegio di difesa è costituito dagli avvocati del Partito popolare: Mazzarolli, Rigato, Ceschelli, Taormina e dal socialista Cleanto Boscolo.

A tutti i 52 imputati il giudice riconosce le attenuanti generiche e la seminfermità mentale: 14 vengono assolti e 38 condannati. Le 8 donne usufruiscono della condizionale. I tredici a cui vengono comminate le pene più severe rimangono in prigione; gli altri vengono rimessi in libertà.«Il Corriere della sera» interpreta questa dura lotta dei contadini come una Jaquerie. Ma è una lettura inadeguata.

Siamo di fronte a un fenomeno complesso e profondo, non riconducibile a categorie storiografiche finora utilizzate, quelle che troppo superficialmente considerano i contadini veneti e trevigiani sottomessi e eterodiretti. In realtà svolgono un ruolo da protagonisti, ma sono costretti a battere in ritirata perché la dottrina sociale della Chiesa e gli interessi che fanno capo al partito di don Sturzo si pongono quali ostacoli, al momento insuperabili, sulla strada che avevano imboccato già prima della Grande Guerra. —

*Storico Istresco di Treviso

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso