Le cronistorie dei parroci sospesi tra guerra e libertà

DANIELE FERRAZZA. Puntuali annotazioni su carta da quaderno, dettagliati dattiloscritti con qualche cancellatura, fedeli manoscritti su fogli improvvisati. C’è il parroco che descrive la partecipazione al funerale di un gerarca fascista e un altro che annota il sorvolo del misterioso «Pippo», che lanciava gragnuole di piccole bombe camuffate da giocattoli. Altri che registrano le razzie, le deportazioni, le violenze del periodo tra l’8 settembre e la Liberazione. Ma c’è anche l’angoscia della popolazione, che nella sua proverbiale prudenza non sa, almeno all’inizio, da che parte stare.

Su tutto, la figura di un vescovo - Antonio Mantiero – che corre in lungo e in largo per la Diocesi a proteggere i suoi preti, a difendere i civili, a dare conforto ai feriti. «Nessuno dei miei sacerdoti deve essere toccato: essi obbediscono a un mio preciso comando. Se c’è un responsabile, questi sono io: eccomi» disse davanti alla deportazione dei preti di Casale da parte dei tedeschi, e fedelmente il vicario generale annotò. Un vescovo popolarissimo che poche ore dopo il bombardamento alleato di Treviso, il 7 aprile 1944, gira tra le macerie e gli ospedali, con il suo fedele autista e segretario personale monsignor Cesare Girotto, a trovare i feriti e confortare le famiglie dei caduti. E poi moltissime storie, più o meno minute, che descrivono l’atteggiamento delle comunità trevigiane durante i venti mesi che separano la fine della guerra dall’inizio della nuova Italia.

Con alcuni sacerdoti che spiccano per coraggio e determinazione: come monsignor Daniele Bortoletto a Montebelluna, che si offre in ostaggio per liberare dei civili; come don Angelo Zardo di Lughignano che, catturato dai tedeschi, sfiora la fucilazione; come don Carlo Davanzo di Campigo che fu imprigionato dalle SS perché nascondeva in canonica dei prigionieri alleati; come don Ferdinando Pasin, parroco di San Martino a Treviso, arrestato perché ritenuto attivista del partito Democratico Cristiano. O come don Fausto Callegari da Fossalunga, considerato un prete partigiano, ucciso dalla mitraglia tedesca mentre prestava soccorso a un patriota ferito.

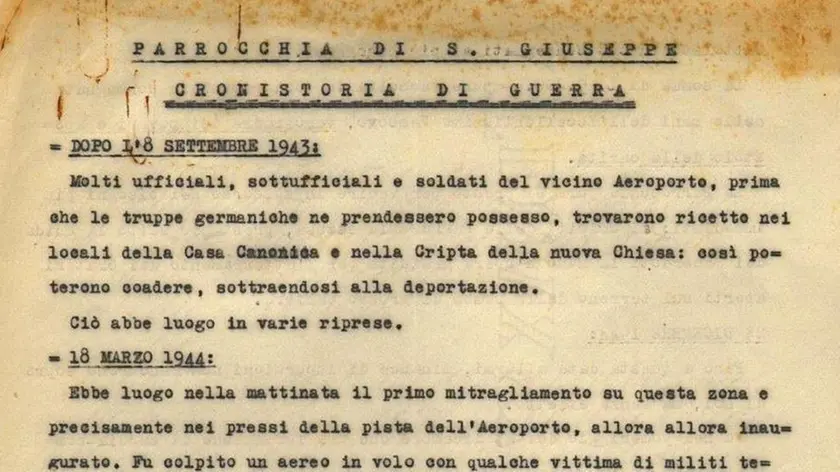

Trova pubblicazione, a otto anni dalla scoperta degli originali, il lavoro «Cronistorie dei parroci della diocesi di Treviso dal 1940 al 1945» che raccoglie 198 resoconti di altrettanti parroci della diocesi durante un periodo cruciale della storia d’Italia, sospeso tra la guerra e la Liberazione.

Un lavoro straordinario nato dalla casuale scoperta, avvenuta nel 2008 nell’Archivio del Seminario, di un corposo carteggio mai riconosciuto. Le relazioni si trovavano tra le carte non inventariate di un sacerdote di Visnadello, monsignor Costante Chimenton, vicario generale del vescovo Antonio Mantiero, colto e letterato, morto nel 1961. Una scoperta che si deve, oltre che alla benevolenza del Cielo, alla fortuita circostanza che volle monsignor Stefano Chioatto, direttore della biblioteca del seminario, consultare uno degli archivi di Chimenton non ancora inventariati. Alla vista delle cronistorie, Chioatto chiamò don Giorgio Morlin, che riconobbe immediatamente la documentazione, di cui si era sempre sentito parlare in maniera frammentata.

Ora il compendio c’è, è stato completamente digitalizzato con un grande lavoro di Amerigo Manesso, ed è a disposizione di tutti. «Delle cronistorie si conosceva l’esistenza ma non se ne era mai trovata l’intera documentazione» spiega Erika Lorenzon, direttrice scientifica dell’Istresco, che ne ha curato la pubblicazione.

«Queste carte non si erano mai trovate perché non erano dove dovevano essere, cioè in un luogo istituzionale. Monsignor Chimenton le custodiva probabilmente per ragioni di studio, che tuttavia non fece a tempo nemmeno ad iniziare» spiega Lorenzon.

Come nascono queste relazioni? Da una richiesta della Sacra Congregazione Concistoriale a tutti i vescovi e per mano di questi trasmessa a tutti i parroci, per conoscere quale fosse la situazione nelle comunità parrocchiali, con particolare riferimento ad alcuni aspetti: vittime civili e religiose, danni materiali alle chiese, contegno del clero durante il periodo della guerra e la successiva occupazione della Repubblica Sociale, danni morali sofferti dalle popolazioni, pericoli e rischi per la fede cattolica. Ne nasce dapprima una relazione sintetica del vescovo che annota i fatti principali: «La città di Treviso per una terza parte fu distrutta; una terza parte si dovette abbandonare, perché le case furono rese inagibili, una terza parte fu risparmiata» scrive il vescovo. Duemila vittime civili sotto il bombardamento alleato del 7 aprile 1944, altre mille vittime nei paesi della Diocesi «provocate da parte di fascisti, i tedeschi, e di repubblicani (i repubblichini ndr) e di recente le vittime provocate dai tedeschi, in ritirata».

Quale il profilo dei parroci trevigiani che affiora dalle cronistorie? «Nel periodo della guerra – spiega Erika Lorenzon – sono custodi della vita delle rispettive comunità, danno conforto, tengono epistolari con i soldati al fronte e le loro famiglie. Dopo l’8 settembre vivono la complessità di un territorio occupato dalla Repubblica sociale ma con numerose nascenti formazioni partigiane. Alcuni si schiereranno, altri cercheranno un equilibrio, ma con l’avvicinarsi della Liberazione l’atteggiamento sarà sempre più chiaramente antifascista, preoccupandosi dei costumi e della difesa della fede cattolica di fronte alla diffusione di idee comuniste».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso