Il disastro del Vajont cinquantancinque anni fa nelle foto di Marin che stupirono il mondo

LA STORIA

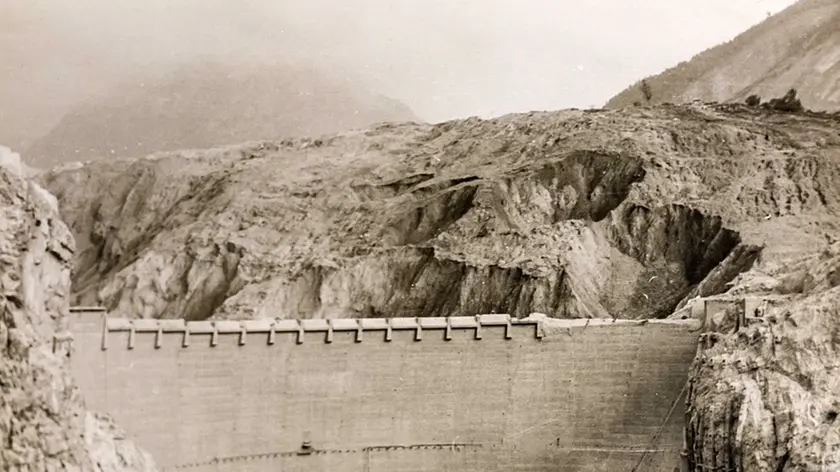

Cinquantacinque anni fa l’apocalisse del Vajont, 1910 vittime, tra loro anche alcuni vittoriesi. Ma la storia che presentiamo non è mai stata scritta. La racconta per la prima volta Raffaelo Marin, della omonima famiglia di fotografi di Vittorio Veneto, rassicurato dalla presenza al suo fianco di Michele Bastanzetti, che l’ha convinto a rendere disponibili le foto inedite. Ore 22.39 del 9 ottobre 1963, l’onda si abbatte su Longarone, quasi addormentata. Circa mezz’ora dopo il fotografo Alfredo Marin, il cui figlio lavorava anche per la Sade come documentarista dei lavori alla diga, riceve una agghiacciante telefonata: “al Vajont è disastro”. Alfredo corre a svegliare Raffaello che parte forsennatamente con la sua 600. Prima di Ponte nelle Alpi la macchina fora, è costretto a fermarsi. Abbandona la macchina e prosegue a piedi sull’Alemagna. In giro non c’è anima viva. La notte è serena, c’è la luna. Cammina, corre; è veloce, è un atleta allenato. Il silenzio è assoluto, ritmato soltanto dal suo respiro affannato. Ma c’è un altro rumore che sale dalla sua destra. «Un rumore mai udito prima, continuo, sommessamente ringhioso, che anche oggi gli risuona nelle orecchie quando ne parla: è il Piave che ancora sta smaltendo la lugubre onda intrisa di fango, di relitti, di straziati cenci umani». Man mano che avanza, si susseguono sempre più terrificanti le immagini d’un mondo stravolto. All’orizzonte si intravede una immensa, cupa spianata di fango. Ecco le prime luci dell’ alba e Raffaello scatta quella che, secondo lui, potrebbe essere la prima foto in assoluto che riprende la piana di Longarone dopo il disastro; in verità sul posto l’aveva preceduto il bellunese Bepi Zanfron. E poi le rotaie strappate ed attorte nell’ aria come fossero coriandoli, tralicci inginocchiati, distruzione ovunque, animali morti. Intanto arriva, dal Friuli, il primo elicottero, americano. Poco dopo arriveranno gli Alpini. Marin sale verso la diga e vede appieno l’apocalisse. Dietro di sè la diga invasa dal Toc. Davanti la valle del Piave irriconoscibile, i paesi spazzati via. Duemila saranno i morti. Tanti di loro non verranno trovati e non riceveranno neppure cristiana sepoltura. Un dolore sconfinato, un destino senza conforto che non avranno mai un chiaro perché né piena giustizia. Raffaello dopo aver scattato le foto tornò a piedi a Ponte Alpi, cambiò la ruota, tornò a Vittorio, sviluppò le foto, ripartì in treno per Venezia e consegnò in giornata alla Reuter gli scatti che andarono per il mondo. Ma Vittorio è legata alla tragedia del Vajont anche per un altro motivo. All’inizio del 1961 la Sade, la società costruttrice della diga, incarica Augusto Ghetti, direttore dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, di condurre una serie di esperimenti per capire i possibili effetti della frana incombente del monte Toc. Il bacino del Vajont viene ricostruito in scala 1:200 a Nove, nell'area della centrale. I risultati della sperimentazione? «La quota di 700 metri – è la conclusione di Ghetti – può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana». La Sade non autorizzerà altri accertamenti. —

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso