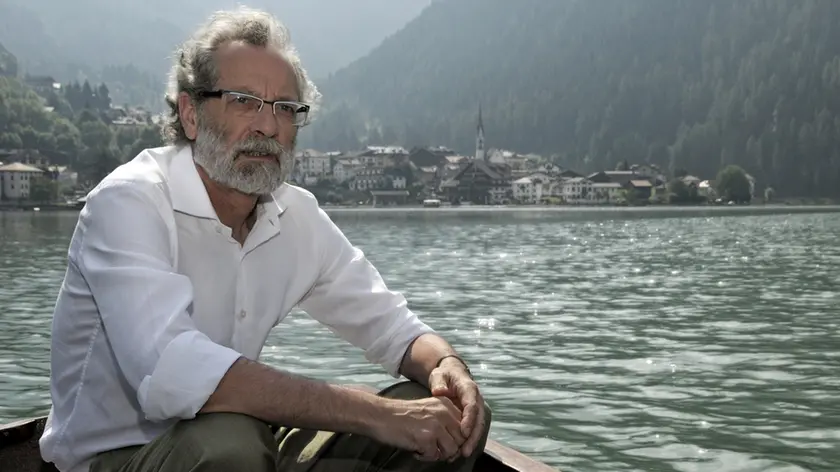

Toni Sirena pubblica l’Abbecedario delle Dolomiti, in edicola con i quotidiani Nem

Le Dolomiti, potevano chiamarsi Saussuriti: «Terre di relazione e di lingue diverse. La questione ladina è molto complessa, mi aspetto delle critiche»

Tutti sanno da dove ha origine il nome “Dolomiti”, ma pochi sanno che c’è stato il forte rischio che si chiamassero “Saussuriti”. Infatti, Déodat de Dolomieu, lo scopritore della roccia di cui sono formate le montagne più belle del mondo, aveva sottoposto nel 1789 alcuni campioni trovati tra Trento e Bolzano al parere di un geologo di Ginevra, Nicholas De Saussure, proponendo il nome “saussurite” per la nuova pietra. Per fortuna il geologo svizzero declinò l’invito e propose il nome di “dolomia”.

È una delle curiosità che si trovano nel nuovo libro del giornalista e scrittore bellunese Toni Sirena, “Abbecedario delle Dolomiti”, in edicola con il nostro giornale. Riuscire in un libro di formato tascabile ad inserire tutti i termini legati alle Dolomiti sembra una impresa quasi impossibile. Ed infatti è stato necessario operare una scelta molto drastica, cercando di inserire comunque i temi più importanti, riconducibili al territorio, alla cultura, alla storia del mondo dolomitico.

Sulle Dolomiti sono stati scritti tantissimi libri, dalla geologia alla linguistica, dall’alpinismo alla storia. Cosa aggiunge questo Abbecedario a quanto è già conosciuto?

«È certamente un lavoro di compilazione, in ordine alfabetico, ma offre anche punti di vista diversi, a volte urticanti, frutto di una inevitabile scelta, se non altro per motivi di spazio. Qualcosa resta fuori, ma altro viene aggiunto e interpretato diversamente rispetto ad una certa immagine stereotipata delle Dolomiti. Ci sono dentro i gruppi montuosi, quelli del Patrimonio Unesco; le principali montagne e i più importanti scalatori, soprattutto i primi alpinisti, quelli che hanno raggiunto obiettivi importanti, il primo che ha scalato il terzo grado, o il quarto o il quinto. Ci sono i grandi fiumi, a cominciare dal Piave, ma inserendo anche Adige e Brenta che sono attorno alle Dolomiti. E poi i paesi più importanti, i centri delle vallate, i fatti storici principali e i personaggi della storia».

Ci sono temi e loro interpretazioni che possono far discutere?

«Mi aspetto che qualcuno del mondo ladino abbia qualcosa da ridire sulle tre pagine dedicate a questo tema. La questione ladina è molto complessa e nel tempo ha suscitato lunghi dibattiti e prese di posizione diverse, a partire da Isaia Ascoli che riteneva i tre gruppi di dialetti (il romancio, il ladino dolomitico e il friulano) come i resti di una unità linguistica. Di diverso avviso altri esperti di lingue e dialetti che ne hanno argomentato nell’ultimo secolo e mezzo. C’è una certa retorica ladina, diffusa nel tempo, di origine austriaca che tentava di indebolire l’irredentismo italiano. Altro tema è quello dei Reti, popolazione non ben definita, senza prove linguistiche, archeologiche e storiche. Di tutte le interpretazioni ho cercato di dare conto, in un testo ovviamente breve».

C’è un racconto stereotipato sulle Dolomiti, ad esempio sulla loro collocazione, sicuramente frutto di un lavoro di marketing che da qualche parte si riesce a fare bene e da altre no.

«Il 70-75 per cento dei gruppi montuosi dolomitici inseriti nel Patrimonio Unesco sono in provincia di Belluno e quindi in Veneto. Le Dolomiti sono state scalate da alpinisti ed esploratori, molti dei quali stranieri, considerati i conquistatori delle vette, i primi ad essere arrivati in cima. Ma in realtà le montagne furono scalate prima da chi viveva in queste vallate, dai cacciatori, dai pastori e dai preti, come nel caso della Marmolada: sono stati questi i primi alpinisti, che poi divennero le guide degli esploratori stranieri che spesso trovarono sulle vette i resti di chi aveva tentato prima di loro».

Di abbagli ce ne sono stati tanti, nella millenaria storia dolomitica. Ad esempio, sul nome del fiume Piave. Di che si tratta?

«Anasso era il presunto nome antico del Piave. Ma si tratta di una errata interpretazione di un passo di Plinio il Vecchio da parte di Pierio Valeriano attorno al 1550. Ma c’è da chiedersi anche quanto siano frutto di ricerche etnografiche serie oppure piuttosto di un’opera letteraria di fantasia, i libri sulle fiabe dolomitiche opera di Wolff, che mise assieme elementi bavaresi e tirolesi con altri ladini e mettendoci poi del suo».

Il nome di Belluno significa davvero “città splendente”?

«Probabilmente significa città bianca, costruita in pietra chiara, per distinguerla dai villaggi attorno fatti di legno. Il termine città bianca è molto diffuso in tutto l’est Europa. Ma ci sono anche altre interpretazioni di cui do conto nell’Abbecedario».

Dalle diverse voci del libro emerge netto un tema: Dolomiti come cerniera non come barriera.

«Questo è certo. Le Dolomiti non erano un tempo divise da confini e frontiere. Erano e restano ancora oggi terra di relazione, di passaggio, di usi comunitari, di lingue diverse, luogo di scambi di merci e di idee. Un territorio ricco di contaminazioni».

La scheda

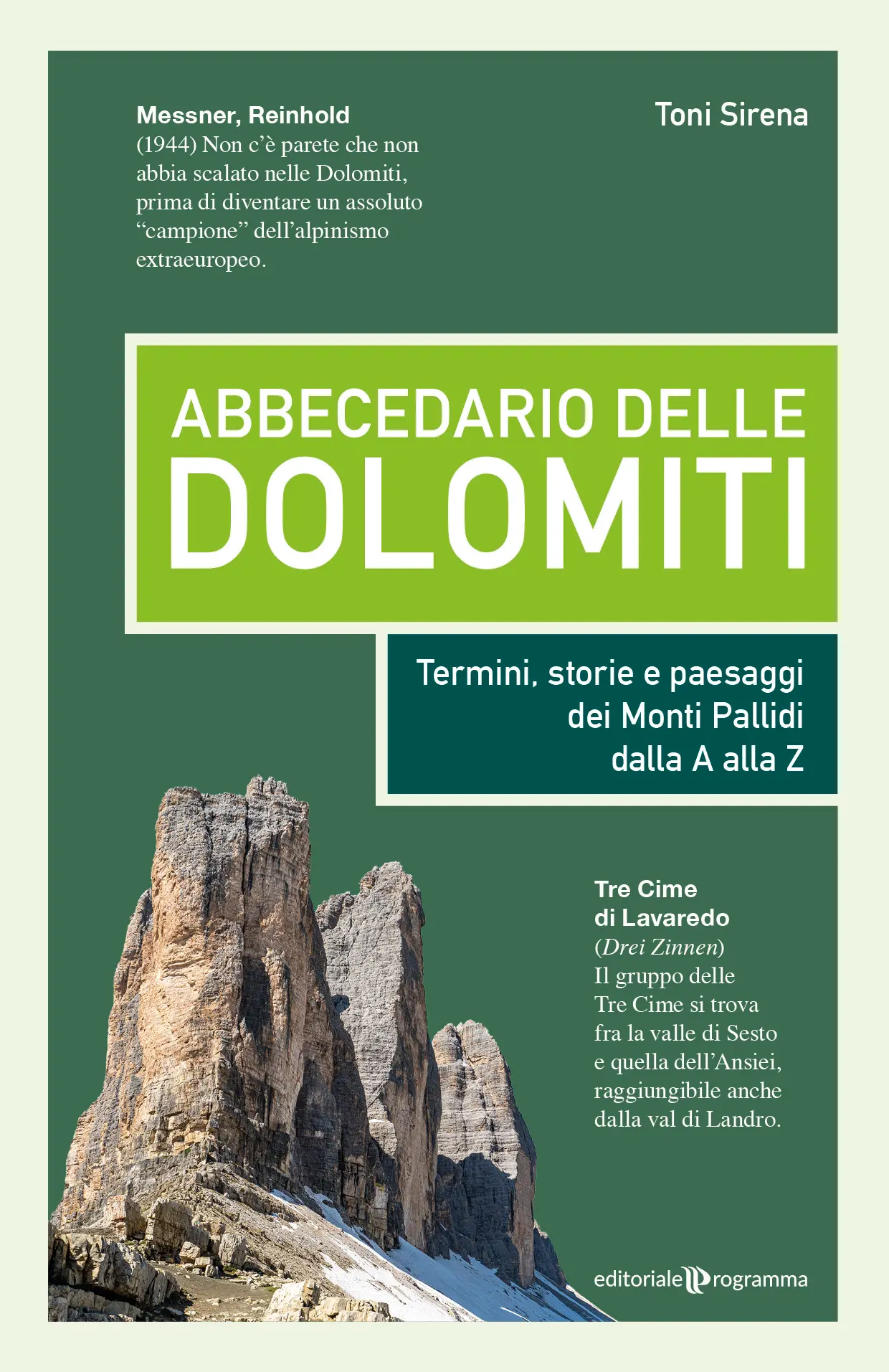

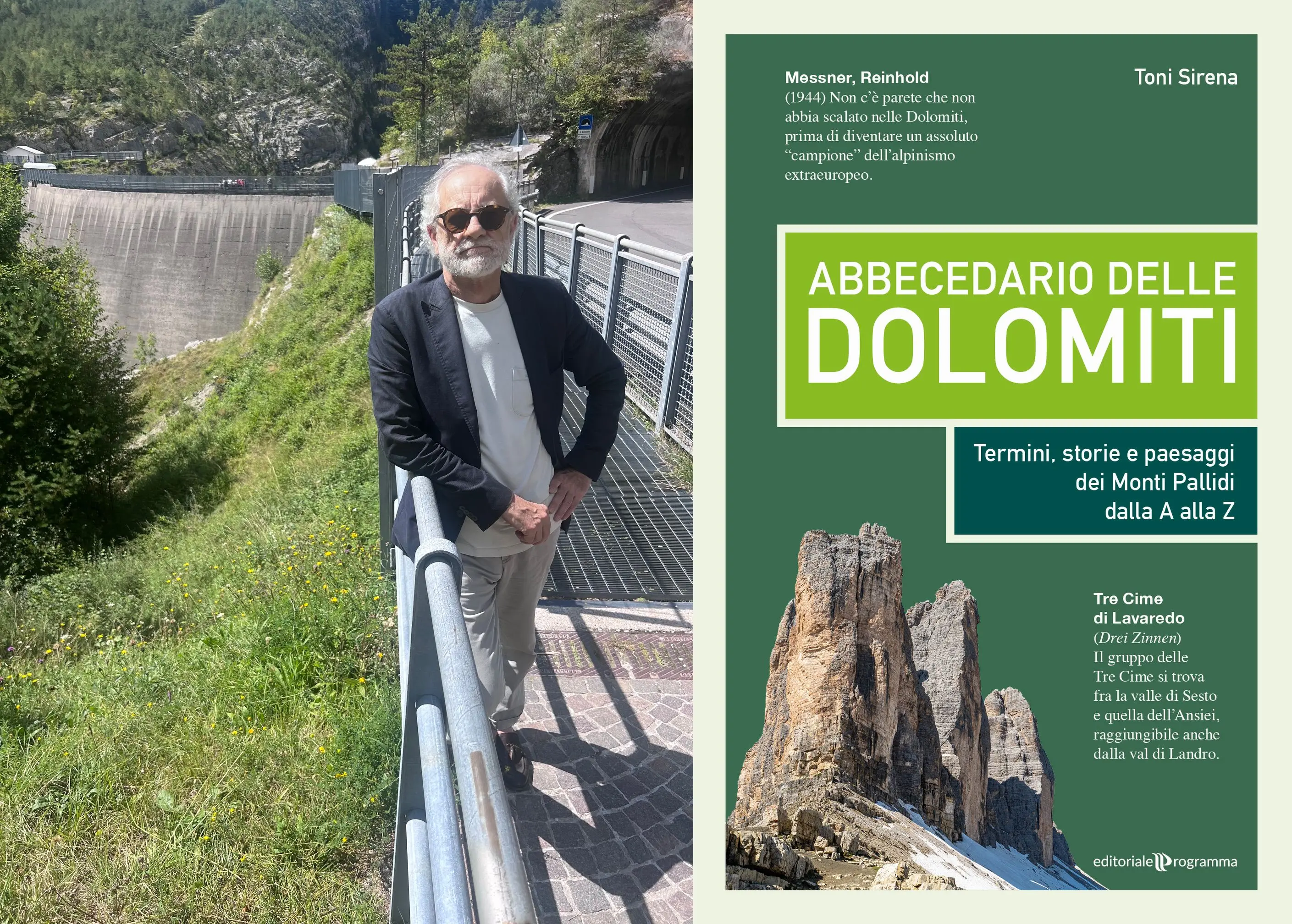

Abbecedario delle Dolomiti. Termini, storie e paesaggi dei Monti Pallidi dalla A alla Z

Un’opera che invita a scoprire le Dolomiti non solo come patrimonio naturale, ma come territorio umano, culturale e linguistico, dove si incontrano e si intrecciano italiano, tedesco, ladino e i tanti dialetti locali, segni vivi di una storia di confini, relazioni e identità.

Abbecedario delle Dolomiti

Termini, storie e paesaggi dei Monti Pallidi dalla A alla Z

Un’opera che invita a scoprire le Dolomiti non solo come patrimonio naturale, ma come territorio umano, culturale e linguistico, dove si incontrano e si intrecciano italiano, tedesco, ladino e i tanti dialetti locali, segni vivi di una storia di confini, relazioni e identità.

Pagine 256

Formato10,5 x 16

Prezzo: 7,90 euro

Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso